來自Facebook F8開幕演說的未來網路世界藍圖/傅瑞德

看完了Facebook的「F8開發商大會」開幕演說轉播,心裡同時有著兩種非常不一樣、甚至彼此矛盾的感覺:非常高興,而且是跟看其他公司新產品發表會完全不同類型的高興;但另一方面,卻覺得背脊從尾端一直冷冽上來。

看完了Facebook的「F8開發商大會」開幕演說轉播,心裡同時有著兩種非常不一樣、甚至彼此矛盾的感覺:非常高興,而且是跟看其他公司新產品發表會完全不同類型的高興;但另一方面,卻覺得背脊從尾端一直冷冽上來。

令人高興的Facebook

不同凡響的格局

同樣作為一家百億身家的公司,(目前)沒有作業系統和硬體產品負擔的Facebook確實展現了跟Google或Apple不一樣的眼界和格局、以及對於未來的投資。

所謂不一樣的格局,在於除了本身的產品和服務之外,Facebook也對這些不同的面向做了許多其他大公司沒有做到的、原本是各地政府或企業該做的、或是看不到短期利益的建設:

改善整個世界的網路架構;

讓已經在網路上的人們有更好的體驗;

協助還沒有機會享受先進國家「日常」網路服務的人們上網。

從這個角度來看,Google做到了一些(例如Google Fiber)、Tesla老闆Elon Musk做到了一些(例如SpaceX)、Virgin Galactic做了一些。至於Apple或微軟,雖然錢賺得很多,但在同樣的這些方面幾乎什麼都沒做;十年以來,這兩家在網路服務方面都不算是一流公司。

難道這就是「過去/現在世代」的企業和「未來世代」企業之間的差異嗎?

目標是這個世界

在大多數其他廠商的發表會中,講者最常提到的詞經常是「我們/我們的/我們的產品」;但在這場F8開幕演說中,聽到最多的是「這個世界」。

當然,這些公司都不是吃素的,它們做的幾乎每一件事情都是以自身的未來利益作為出發點;這一點在商言商完全沒有問題,而且有時候就是必須靠商業上的動機和力量,才能做到政府和個人做不到的績效與成就。只要利潤不是來自剝削或非法手段,「商業自利」這個出發點完全沒有道德問題。

當然,一直提到「這個世界」也可能只是一種演說技巧,描繪出「有了Facebook這個世界會變得更好」的景/假象;但我們現在談的只是這場開幕演講,一切都和其他廠商的開幕演講一樣,有待時間驗證。

於是我們看到Facebook關注全世界有多少人沒有4G或3G行動網路可以用、製造太陽能飛機為沒有網路的地方提供上網服務、開發更多先進的通訊技術、預見未來的人們會消費更多的影片、希望讓虛擬實境(VR)和360度影片成為人們共享的溝通體驗。

此外,Facebook也專注在許多「上網體驗」的相關細節上,像是透過傳訊軟體進行電子商務交易或資訊訂閱、提供透過Facebook認證登入其他網站的工具、以及將其他網站內容剪貼儲存到Facebook上等功能服務。

這些服務有許多是和行動上網(目前已經成為主流途徑)緊密相關、而且完全跨越平台限制的(所以微軟、Apple、Google都已經不在生態系的頂端了);不管你用網站經營商務、服務、或是提供內容資訊,不管你用什麼設備或系統,都將會被籠罩在「Facebook服務」和「Facebook體驗」之下。

令人憂心的Facebook

令人憂心的是,Facebook──而且只有Facebook──在這個層次上下了那麼多的功夫,而且是「這個世界」的層次。

如同我們過去曾經提過的,對於現今的內容網站來說,Facebook是一把兩面刃,因為對於許多(如果不是大多數的話)網站而言:

優點:Facebook帶來大多數的流量;

缺點:大多數的流量來自Facebook。

單一來源、單一出口

換言之,因為Facebook擁有龐大的會員數和流量,所以短期之內網站必須積極經營粉絲團、甚至必須配合其演算法和特性來設定上稿時間;但每個社群編輯都知道,對於Facebook的依賴越深,長期來說就越危險。

或許過去曾經流行十年的所謂「部落格文化」(以及相關的廣告體系)衰落不是Facebook一手造成,但由於它改變了許多人的閱讀和寫作習慣,確實可以說是重要的因素之一;幸好目前還有一些內容網站(例如本站)的性質是Facebook還沒有辦法完全取代的,所以還有一些勉強算是「共存共榮」的機會。

不過,最近Facebook正在推動的「Instant Article」(文章快手)也可能會改變這一點,透過「文章載入快10倍/讀者跳離率因而降低」和「可以另外賣廣告」為誘因,讓媒體網站願意嘗試這個型態;然而,這個機制終究還是會將讀者帶離原始網站、並且跟「大多數流量」問題一樣,陷入對Facebook更深層的依賴。

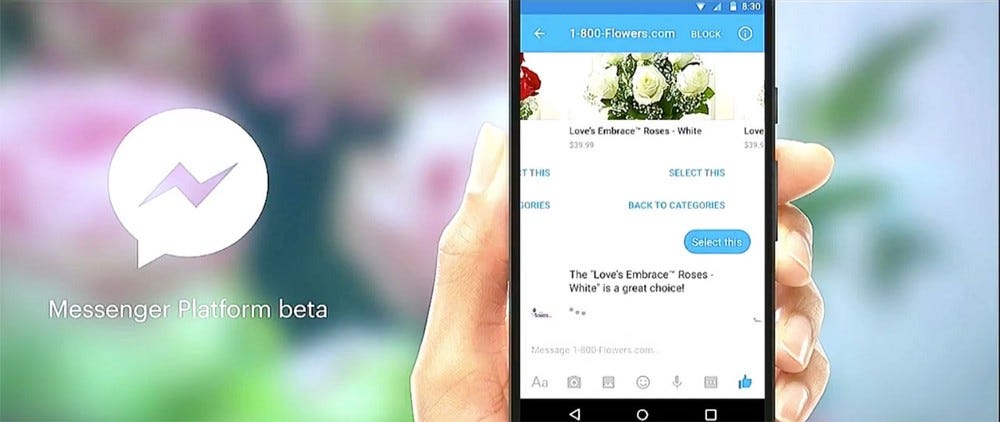

事實上,如果仔細觀察最近這些Facebook的網站相關服務,像是前面提到的登入認證、剪貼儲存、或是在這次演講中提到的「Messenger訂花」、「智慧型自動回覆」(bot engine)等等,最終目的都是在「提供更好的雙向服務體驗」表象之下,將讀者帶離原本的服務架構,納入Facebook的傘下。

而在今天的發表中,這個「傘」的重頭戲之一就是Messenger傳訊軟體。負責這段介紹的Zuckerberg自己也說了:

我覺得最諷刺的是,以後從1–800-Flowers訂花,就不用再打1–800-Flowers了。(眾笑)

註:「1–800-Flowers」是美國最大的電話/網路訂花送人服務,直接以免費電話開頭的「1–800」命名。

商業無罪

照講只要能為商家帶來更多生意、各方(包括Facebook)都能賺取合理利潤,從免費電話訂花到網站訂花、再變成傳訊訂花,其實也沒有什麼不好;但重點是當你的生意依賴的是擁有15億會員的Facebook時,用簡單的方式說,就是雞蛋都放在同一個很大的籃子裡。

前面說過,商業無罪、自利無罪,但以「商業自利」來影響「這個世界」的時候,即使無罪也可能會有受害者。舉個最近的例子吧,筆者原本使用多年的Facebook帳號,去年因為莫須有的理由瞬間消失;前兩天又收到一封Facebook的來信說,原本的email帳號功能沒有了(隱私資料外原文照錄):

You received this email because your xxx@facebook.com account is set up to forward messages to xxx@xxx.com. After 2016年5月1日, you will no longer be able to receive email sent to xxx@facebook.com.

不需要理由、沒有轉圜餘地、再見。

這些商業決策都無罪,我們要完全接受。

互動成為利潤來源

多年以前,甚至在現今的Facebook或Twitter等社群網路興起之前,我們就在談「使用者貢獻內容」(User-generated contents,UGC)的商業模式;當時崛起的部落格服務、flickr、YouTube等等典範,商業模式用今天的觀點來看都在燒錢,如果沒有口袋夠深的後台,根本存活不到現在。

但改變了這個遊戲規則、讓UGC真正成為賺錢工具的,正是Facebook;而它和上一代UGC網站不同的關鍵,則是在於「社群」和「互動」。

(至於Facebook在社群網站中脫穎而出的原因,請參閱〈為什麼Twitter會敗在Facebook手下?〉和〈為什麼 Twitter 敗於「與 Facebook 相比」?〉 兩篇文章。)

Facebook在商業上成功的原因之一,在於它抓到了「讓UGC成為穩定利潤來源」的模式和訣竅(您不妨用這一點檢視一下過去的這類網站);而合理的下一步,就是讓「私密UGC平台」(也就是Messenger傳訊工具)也成為穩定的利潤來源。

傳訊工具成為平台

1990年代的ICQ、2000年代的msn,都曾經是獨領風騷的傳訊服務、擁有數千萬、甚至上億用戶,但在還沒能成為賺錢平台之前就已經退出市場。原因可能是:

沒有和網頁技術結合,僅使用自有的通訊協定;

通訊協定無法承載複雜的資訊內容和交易;

行動通訊裝置尚未成熟或流行;

缺乏整合電子商務和其他先進技術的時機和環境。

簡單的說,就是當時沒有、也看不到今天的市場和技術,而Facebook一來有其眼光、二來收割了ICQ和msn的發展經驗,再加上這次演講中提到的智慧型商務相關技術,讓Messenger得以成為一個溝通、交易、創造商機的平台。

(思考題:如果微軟再多撐幾年,讓msn傳訊工具的盛況延續到現在,能做到Facebook所揭示的這些平台遠景嗎?)

目前在平台規模、應用層面、甚至商業機制成熟度這些方面,能和Messenger匹敵、而且還更成熟一些的,只有中國的「微信」(WeChat);微信的廣泛用途和成功,相信也是(積極希望進軍中國市場的)Facebook仿效追逐的對象。

(思考題:單就Messenger平台而言,如果中國予以開放,能對微信造成明顯的競爭壓力嗎?)

總而言之

從技術發展、網路服務項目多元化、以及新型態媒體(VR、360度影片等等)的角度來看,如同前面說過的,Facebook帶來了許多驚喜和想像,而且角度之寬廣已經超越了許多資訊網路產業的重要公司。

但是,從(理論上)將全球人口納為Facebook會員、建立無孔不入無所不在的龐大社群、透過這個社群和關聯服務建立其他網路媒體對Facebook的依賴性、進而將用戶的閱讀和購買行為帶離原始通路這些點來看,Facebook已經變成一個令人不寒而慄的強權。

而對於VR、360度、或是對其它高頻寬新媒體的消費與分享,也將進一步加深使用者(以及相關硬體製造商)對於Facebook的依賴。

說得誇張一點,就是透過延伸網路的力量來掌握每個人的行為、身分、以及活動記錄,確立人們對於Facebook的成癮症狀,並且從大量的商業活動中「抽稅」(像Amazon那樣)──也就是征服「這個(網路)世界」。

所以我對Facebook沒有貶低或否定的意思,但仍然不寒而慄。

然而,這個方向不會改變,而且發展過程的結果是好的;但因為商業無罪,所以除了因為個人理念而支持或反對之外,要打倒或抵抗並不容易;但長遠來說,就跟許多其他的人類制度一樣,它需要一個夠強的競爭對手,讓技術進步得更快、讓勢力得以平衡、也讓使用者有所選擇。

現在剩下的問題只是,這個競爭對手會是誰?