行銷預算怎麼抓、怎麼算?學問不大,但也不簡單/CP

剛開始做品牌的時候,我問朋友「行銷預算怎麼抓」;他回答:「看你打算做多少營業額,然後回推一個百分比」。當時我內心充滿疑惑,難道營業額是我說多少就多少的嗎?這個百分比又是多少?在三年的摸索之後,現在來跟大家分享一下心得。

廣告預算該占營業額多少百分比,與行業別有關

要討論這個問題可以非常的複雜,所以我盡量簡化,舉例說明比較好懂。

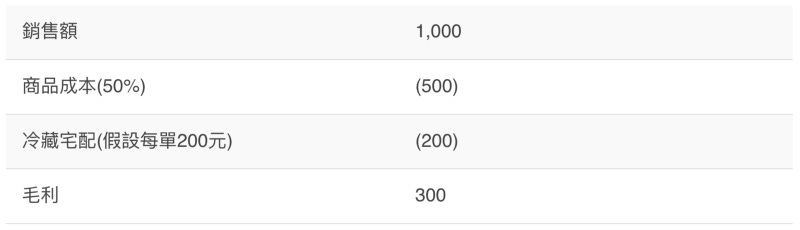

假設今天是一個新品牌,賣生鮮食品、消費需求高、商品競爭度也高;毛利我們就先假設為50%。因為生鮮食品的冷藏宅配運費很高,所以如果客單價不高,運費會把毛利吃光;所以我們先假設客單價是1,000元好了。

如上表所示,但是老闆還沒算人事支出呢。如果人事佔營業額15%,要是廣告投超過10%,那老闆就賺不到錢了。所以,除了將廣告控制在10%之內以外,還要想辦法:

拉高客單;

跟宅配殺價;

找更便宜的供貨來源。

從上面的例子可以說明,廣告佔比跟行業別有很大的關係、跟你設定的客群也有關係。

如果是高質感的品牌,勢必得砸很多錢在形象上;如果是民生必需品,則需要讓大家「知道去哪裡買」。

高質感品牌的銷售漏斗必須強勁過濾、精準鎖定族群;民生必需品則要把商品或價格做到非常有競爭力,進行廣度行銷。

品牌新、又沒有錢,該怎麼辦?

新品牌剛開始的營業額通常都很低。除非有大量的廣告預算,不然應該不會有人妄想第一個月就破億吧?

前面說過,民生必需品要做廣度行銷,同時也要注意轉單率夠不夠高,不高表示商品可能有問題。假設商品規格一樣,一塊牛排超市賣$150、你賣$100,如果是正常人都會買你的吧?

如果你說轉換率還是不高,會不會是因為目標客層習慣去實體購物?還是你品牌太新,人家不放心呢?那你是不是要提供電話下單、貨到付款、購物安心、不滿意3天退費等保證呢?

不說生鮮,我們來說說飾品好了。飾品也是個高度競爭的類別,雖然通常毛利率較高,忍受30%的廣告預算應該不成問題;如果先不討論商品差異,剩下就是公司的定位是要賣商品、還是賣品牌?

如果是賣品牌,前面會需要忍受一段期間的陣痛期,ROAS(廣告投資報酬率)低於2、甚至低於1都是有可能的。前期總要建立知名度,才有後期的轉換率;但老闆等得起嗎?就算他等得起,你的素材夠吸引人嗎,CTR(點閱率)又是多少呢?

回到新品牌沒有錢的問題。我一開始預算也不多,所以會在粉絲團貼文反應好的情況下,才拿來下廣告;如果廣告跑得好,預算當然無上限,期間也無上限,直到ROAS掉到無法接受時,再把廣告停掉。

但如果是對知名度或形象有幫助的廣告,只要能撒大量曝光,即使沒轉換我也願意啊。講到這裡,你大概頭暈了,不妨請Google一下「行銷漏斗」;這邊就簡單列幾個層次:

1. 知名度、品牌形象

這類廣告下法有很多,互動貼文、影片瀏覽、大量曝光、針對特定受眾一天投遞一次都有可能。

他有可能會按讚、會分享、會對你品牌有印象,但不一定有到你官網逛逛,所以CPC要低,CPM要低。

編按:參於CPC與CPM等廣告成本計算方式,請參閱這篇本站文章。2. 點擊

吸引用戶到官網,追求引起興趣,不追求立即轉單。這個興趣一定要跟你銷售的價值有關;如果CTR不高,就表示你失敗了。

3. 轉換

訴求直接利益,追求立即轉單,甚至是DPA(動態產品廣告)、retargeting(再行銷)等等。

行銷人員自己要控制好每個層次的預算比例,否則如果轉換率太低,老闆那關會過不去;但我公司有個好處,因為之前的廣告投手就是我自己,所以對於上述1和2的忍受度比較高。

行銷絕對不是寫寫文案企劃,與設計合作就完事了;行銷的邏輯要很強、寫文案的邏輯要強、上面這幾個層次的邏輯要更強。

你可以自己畫一張很大的心智圖,看看每個層次要用什麼方法去完成(絕對不止Facebook廣告投放)、使用什麼素材、目的是什麼、又要如何去衡量成效。

規模經濟

如果你的投放量太小,是很難看得到廣告成效的。我一開始也不敢花太多錢在廣告上面,後來發現金額太小,觸及人數太少,你看到的CPC、CTR都不準。

隨便舉個例子好了:某家實體店說要投放廣告吸引客人上門;我說你廣告預算多少?他說一個月3000元,是3000台幣,不是美金。

我們用CPM來算就好,千次瀏覽美金3塊算很便宜了吧?這樣他只能投放:

[ NT$3000 ÷ 30(匯率)] ÷ US$3 × 1000人 = 33,333人次

以台北市的人口密集程度,大概只能鎖定店家方圓500公尺投放吧?還要分30天,所以一天只會有1,111人看到廣告;如果有1%的人被吸引前來,那也不過每天11個人,而且他們還不一定會買呢。

如果是網路新品牌,每個月下NT$3,000廣告費可以觸及多少人?

假設觸及1,000人需要的廣告費一樣是US$3(NT$90),1個人要打3遍才有轉換率;那麼你投NT$3,000,再假設運氣很好,都剛好投放給同樣的一群人看好了,你可以洗腦多少人?

前面計算的33,333人 ÷ 3次 = 可洗腦11,111人次

假設轉單為1% x 11,111人 = 111張訂單

還不錯。但如果CPM其實是美金5塊,1個人要打10遍,就會變成:

[ NT$3000 ÷ 30(匯率)] ÷ US$5 × 1000人 = 20,000人次

20,000人次 ÷ 每人洗腦10次 = 2,000人

假設轉單為1% x 2,000人 = 20張訂單

我們用一開始的生鮮電商假設來看:

糟了……變成慈善事業,連稅都繳不了,囧。如果再算上房租水電,老闆就賠錢哭哭了。

所以,問題不在於「一個月的廣告預算究竟有多少」,而是你在有一定規模的預算下,是否能做好客單與轉換?你的漏斗佈局是否完整?至於商品規格、商品競爭力等,就先不在本文的討論範圍內了。

結論

本文提到不少行銷名詞,諸如CPC、CPM、CTR、ROAS等等,請自行參考註釋、盡量理解。如果你看完以後心中還是一片茫然,不妨問問老闆:一個月想做多少,能給你的行銷預算佔比是多少?

別忘了考慮行銷人員自己的薪水喔。如果老闆請你一個月3萬,卻一毛行銷預算都不給,連提供免費樣品給部落客都不願意,那我勸你早點另謀出路吧,巧婦難為無米之炊啊。